映画「白い暴動」

2020年に公開されたイギリス制作のドキュメンタリー映画。BBCでドキュメンタリーを多く手掛けたルビカ・シャーなる人物が監督し、日本語字幕はピーター・バラカンが監修している。タイトルはもちろんパンク・ロックの祖となった5大バンドのひとつ、ザ・クラッシュのデビュー曲から取られたものだ。

70年代のイギリスでは、長引く不況と高い失業率を、第2次世界大戦以降増加の一途にあった移民に原因があると政治問題化し、白人層の支持を得た極右政党「国民戦線」(NF=ナショナル・フロント)が台頭していた。曰く「移民は国に帰れ。NOは無い。」である。

そんな風潮の中、人種差別的な発言や暴力行為が公然と行われる様になっ行った。デイヴィッド・ボウイ、ロッド・スチュワートなどといった有名ロック・スターまでもが公然と差別発言をしていたのだ。

若者の不満の受け皿となりつつあったパンク・ロック・ムーブメントも、まだ生まれたばかりで不安定で、中には、ハーゲンクロイツの腕章を付けている連中などもいた。単なる暴力的なジャンキーも多く混じっていたのだ。Punk=アホ、と言われる所以でもある。

当時のナショナル・フロントのリーダーだった狡猾なマーティン・ウェブスターは、パンク・ファッションを利用し、学校の前で勧誘をし、まだ判断のつかない若者を洗脳しようとしていた。警察官の中でも年配の保守派は、あからさまにナショナル・フロントを支持し、有色人種の不当な逮捕なども行われていた。

写真家で芸術家のレッド・ソーンダズは、撮影の仕事で訪れたパンクのライヴの現場でザ・クラッシュを目撃し、そのパワーに圧倒され、社会に影響を及ぼし得る力や、可能性を感じていた。

そんな折、ソーンダズは、黒人音楽に根差したブルースを自分のスタイルとしていたエリック・クラプトンまでもが、過激な発言を繰り返す右翼政治家イーノック・パウエルを支持し、コンサートで聴衆に向かって差別発言をしていたことを知り、吐き気を覚えるほどにに憤りを感じたという。

レッドは多くの音楽雑誌や新聞に意見を投稿し、” Who Shot The Sheriff ? Eric ? “(誰がシェリフを撃ったんだい?エリック?)と揶揄し、注目を浴びる。

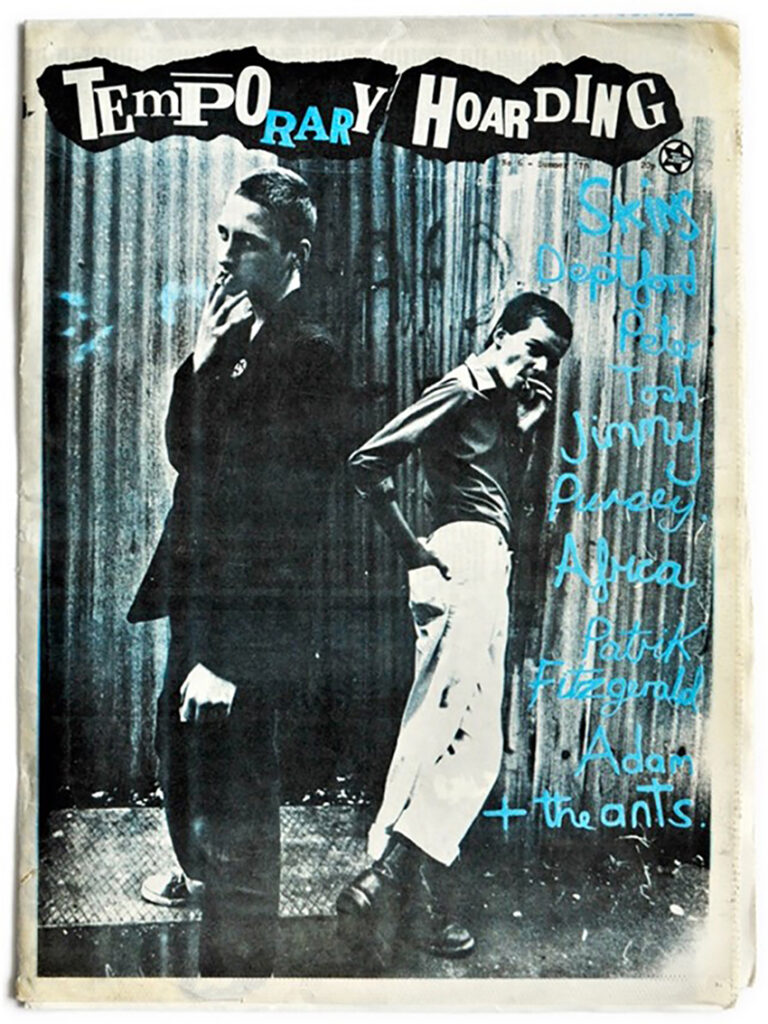

その後、レッドは、志を共にする仲間と、1976年、ロックで、音楽で人種差別と戦う組織 ” R.A.R”(ロック・アゲインスト・レイシズム)を結成。広報活動として機関紙 “Temporary Hoading ” (テンポラリー・ホーディング)を発行し、自分たちが主催するライヴ会場で販売し、賛同者を増やしていく。その記念すべき最初のギグに出演したバンドは、レゲエ・バンドのマトゥンビであったとのことだ。

その後、全国から賛同者が集まり始める。テンポラリー・ホーディング誌上では、セックス・ピストルズのジョニー・ロットン(ジョン・ライドン)らなど、当時、大ムーヴメントを巻き起こしていたパンク・バンドたちも多く賛同し、音楽と人種差別問題を同じ目線で取り上げる画期的なメディアとなっていた。

中でも最初期からトム・ロビンソン・バンドは協力的だった。

はっきりと態度を表明していなかったが、シャム69のジミー・パーシーの持つ大きな影響力にR.A.Rはずっと注目していた。

絶大な人気を誇り、その歌詞が反差別を訴えていたザ・クラッシュから賛同を取り付けることも重要なことだった。ザ・クラッシュの「白い暴動」は右翼団体もスローガンに使った時期もあった様だが、その歌詞の内容は人種差別主義とは真逆だとR.A.Rは主張していた。

その後、R.A.Rは、黒人同様差別を受けていたアジア系移民や同性愛者、北アイルランド活動家たちとも連帯し、ナショナル・フロントとの対立は激化していく。

不穏な空気の中、レッドたちは身の危険を感じながらも、1978年、トラガルファー広場からビクトリア公園までをパレードで行進し、到着地の公園でのレゲエ・バンドとパンク・バンドが共演するフリー・コンサートを企画した。スティール・パルス、ミスティ・イン・ルーツ、ザ・クラッシュ、トム・ロビンソン・バンドらが参加するライヴへの参加をイギリス全土に呼びかけたのであった。

その成功が不安視されていたパレードだが、最初の夜行バスがトラガルファー広場に到着すると、多くのパンクスたちが吐き出されてきた。その後、続々と参加者は集まり、結果、集まった人々は8万人を越え、当初、3~400人程度と公園当局に伝えてあったライブには最終的に10万人が集まったのであった。

そのライヴでは、ジミー・パーシーが飛び入りし、ザ・クラッシュと共演し「白い暴動」を一緒に歌ったのだった。R.A.Rにとってジミー・パーシーのファンの様な若者にこそ、反人種差別主義のメッセージを伝えたかったのだという。R.A.Rは、そういうまだ染まりきってない、ひとつ間違えばナショナル・フロントに賛同しかねなかった若者たち、パンクスたちを、音楽のパワーで自分たちの側に引き入れることに成功したのだ。

その年の総選挙でナショナル・フロントは敗北し、その勢力を失った。音楽が人種差別主義に勝利したという、70年代後半のイギリスにおける事実である。

このドキュメンタリーで語られた内容を、高校生の時にザ・クラッシュが好きだった僕は、実際の出来事が起きてからからは2~3年のタイム・ラグを経て知ったのだが、実際この映画を見るまでは、ここまで詳しくはその背景は知り得なかった。なので大いに興奮した。

映画は、切り貼りしたグラフィックがお洒落だった当時のテンポラリー・ホーディングの誌面を意識したデザインで、非常にスタイリッシュだ。それでいて政治ニュース的にも音楽の記録的にも貴重な映像が満載である。そして最後は考えさせられる。

1978年以降というと、ザ・クラッシュには、明らかにレゲエからの影響がその音楽性に表れている。77年の1st.アルバムに既にジュニア・マーヴィンの ” Police & Thieves”のカヴァー・ヴァージョンが収録されてはいるが、本格的なその影響は、79年発表のアルバム”London Calling” 、そして80年の”Sandinista”などにおいて顕著だ。つまりビクトリア・パークでのライヴは彼らにも大きな影響を与えたということだ。

この頃パンク・バンドの間では、レゲエを取り入れることがトレンドだったと言える。

スティッフ・リトル・フィンガーズの”Bloody Dub”、ザ・ラッツの”Jah War”、キリング・ジョークの”Turn To Red”などなど。

その中でもクラッシュはレゲエに対する理解度、のめり込み度は、どのバンドよりも上だった。

セックス・ピストルズを解散したジョン・ライドンのP.I.Lのメンバーのジャー・ウォッブルは、レゲエ・ベーシストである。当時斬新と言われた彼のベース・ラインはレゲエのそれだったのだ。

そんな音楽に触れたことが、僕がレゲエに向かって行った最初のきっかけである。残念ながらボブ・マーレーではなかった。

この後、パンク・ロックは、ニュー・ウェイヴと称される方向と、ポスト・パンク的なものへと細分化していく。

ニュー・ウェイヴは、エレクトロ・ポップス、後にエレクトロニカと言われるジャンルの形成に大きな影響を及ぼしたと思う。

ポスト・パンクの筆頭とも言えるザ・ポップ・グループの中心人物だったマーク・スチュワートは、エンジニアでありプロデューサーのエイドリアン・シャーウッドと共に「ON-Uサウンド」でダブ系な音楽性を創造していき、それはブリストリル・サウンドと呼ばれる系統を生み出していく。極端なことを言えば、そこから現在のヨーロッパのクラブ・ミュージックの基礎となる部分の多くが形成されて行ったのだった。

この作品を最初に見た時に僕が感じたのは、音楽にはまだ戦える力が残っているのだろうか?という想いだった。

1980年にジョン・レノンが射殺され、1981年にボブ・マーレーが癌で死亡。1987年にピーター・トッシュが殺され、2009年にマイケル・ジャクソンが死んだ。あまりにも大きな影響力を持つミュージシャンはこの世界には必要ないのだ、という大いなる意志がそこには働いている様に、僕などは想像してしまう。それは恐ろしい想像ではあるのだが、、、。

それほどまでに今のメイン・ストリームの音楽は腑抜けだ。

そして今、再度この映画を見返してみて思うことは、まず昔だろうが今だろうが、日本でこんな映画は作れないということだ。て、いうか誰も作ろうとなしない。作ったところでメディアはサポートしない。この国では、不平不満を表明することは、いきなりとてつもない危険人物と判断されることに繋がりかねない。変人扱いだ。

自由主義の国であるはずなのに。我々は自然に自主的に緩やかな全体主義を選択している様に思える。

今世間を騒がしている芸能事務所の件も然りである。そしてそれは煮え切らない政治家たち、原発問題にも言える。この国のメディアには、特にテレビ業界には、体制に対する批判精神というものがない。監視し抑制する能力が皆無だ。誰も責任を取りたがらない。先んじて正義を主張する者がいない。全てが曖昧で、スッキリした解決には程遠い。

そういう奴らが業界用語を使ってセーターを肩からかけて、ギロッポンでチャンネエとシーメー食ってるのだ。まあ、それってすごい偏見であり、一体いつの話なんだ、ということになるのだが、、、。

あっ、すいません。もうすぐ還暦のお爺さんの戯言でしたー!でもヘイトはいつどんな時に誰に対しても反対ですよー!サンキュー!

| 価格:4555円 |

| 価格:3857円 |